Kaouther Adimi giovane vincitrice del Premio Goncourt confessa di aver iniziato a scrivere da bambina perché non aveva libri da leggere. Autrice algerina-francofona ha trent’anni ma sembra poco più di una ragazzina, mentre con voce bassa e pacata racconta la trama del suo ultimo libro La libreria della Rue Charras (L’Orma editore), vero e proprio caso letterario in Francia. Solo in apparenza la storia romanzata di un editore, in realtà questo romanzo tra le righe nasconde ben altro: uno scontro culturale che si riflette appieno nell’attualità del nostro presente. Adimi mette in luce con una narrazione semplice e scorrevole il problema dell’Algeria, la sua identità francofona che rende il Paese un incrocio di culture tra l’Europa e l’Africa.

«Non siamo noi ad abitare i luoghi, ma sono i luoghi ad abitare noi», afferma malinconicamente uno dei protagonisti di La libreria della Rue Charras alla fine del libro. Rimane un ultimo testimone, Abdallah, a fare da custode a Nos Richesses quel patrimonio inestimabile di libri e valori che hanno fondato un’intera esistenza sull’idea che, per l’appunto, le vere ricchezze della vita siano quelle testuali, interiori.

Abdallah sosta davanti alla libreria con un telo bianco posato sulle spalle come un sudario, gli occhi neri, talmente scuri che non si riesce a vederne neanche l’iride. Sembra il fantasma di un tempo ormai scomparso, riunisce nella sua persona due binari temporali: passato e presente che tengono le fila della narrazione.

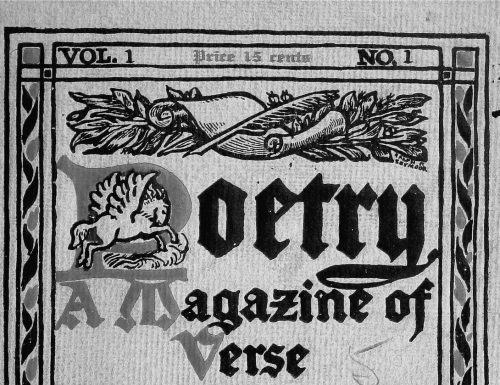

Nel 1936 al due bis della Rue Charras apre le Éditions Charlot. Viene mostrato al lettore dapprima il fermento di un luogo che diventa veicolo di cultura, poi una vetrina opaca, una stanza polverosa che attende di essere sgomberata, ormai ridotta a reperto archeologico di un’altra epoca. In Algeria il ventenne Edmond Charlot, studente difficile e con la testa tra le nuvole, rinuncia all’università per dedicarsi anima e corpo all’impresa di fondare una libreria-casa editrice, incoraggiato dal suo insegnante di filosofia. Scrive sul suo diario il 5 maggio 1936: «Sarà una biblioteca, una libreria, una casa editrice, ma sarà innanzitutto un luogo per gli amici che amano la letteratura e il Mediterraneo».

Quasi un secolo dopo a Parigi, Ryad, studente di ingegneria, cerca disperatamente un’attività da svolgere come tirocinio curricolare. Il caso lo riporterà in Algeria, suo paese natale, incaricandolo di un compito ingrato: sgomberare la libreria di Rue Charras e ritinteggiarla per dare spazio a un nuovo locale, una pasticceria. Nello stesso luogo in cui uno studente si era battuto per amore dei libri, un altro “guarda quei caratteri neri stampati sulla carta e tutto ciò a cui pensa sono gli acari.” (p.76) Costruzione e distruzione della libreria si alternano nel romanzo con un ritmo avvincente in una narrazione ricca di personaggi divertenti e indimenticabili, pervasa dal fascino esotico di un paesaggio dalle mille sfumature di colori e misteri.

Kaouther Adimi ci conduce per mano per le viuzze di una città immaginifica baciata dal sole, facendoci vivere le sue atmosfere e incontrare la sua gente: «Ad Algeri non ci sarà mai un’alba senza una baruffa di gatti» (p.48). Si sente l’azzurro del cielo sulla testa e le piogge improvvise; si assiste all’esordio di scrittori del calibro di Albert Camus e alla tragica fine di Antoine de Saint-Exupéry, l’autore de Il Piccolo Principe, precipitato a bordo del suo velivolo. È la storia di un amore illimitato per la letteratura, capace di sopravvivere alla censura, alle restrizioni imposte dalla guerra che si rivelano nel dramma di “trovare la carta” per continuare le pubblicazioni. Tra attimi di esaltazione, successi e devastazioni, non mancano neppure i momenti di scoramento, riflessi nelle memorie di Charlot: «L’editoria ha condizionato la mia intera esistenza, finirà per portarmi via moglie e figli». (p. 130)

La Libreria della Rue Charras è un libro particolare proprio per l’alternanza di punti di vista che si trova al suo interno, che non frammentano la lettura, al contrario la rendono più avvincente: dalla terza persona singolare alla prima persona plurale, il tutto arricchito dalla narrazione diaristica attraverso l’espediente del fantomatico taccuino di Edmond Charlot.

Nella parte centrale del romanzo rivive anche una pagina inedita di storia: il massacro di centinaia di algerini avvenuto a Parigi il 17 ottobre 1961, un fatto tuttora considerato un “non avvenimento” e non riconosciuto dallo stato francese. Una piaga ancora aperta che viene affrontata in questo libro con un lucidità senza precedenti. Adimi spiazza il lettore adottando in questa descrizione il punto di vista dei francesi. Una prima persona plurale che improvvisamente passa dalla parte del nemico abbracciando il suo sguardo. Una scelta stilistica sorprendente in grado di aggiungere un carico di violenza, di ferocia inaudita alla scrittura, che d’un tratto prende un ritmo vorticoso, una parola dopo l’altra, delineando un’escalation di aggressività e orrore.

Nei libri di storia dei licei francesi il riferimento al massacro occupa poche righe, qui vengono dedicate all’avvenimento parecchie pagine e il tutto viene ricollegato al presente in modo drammatico, lasciando intuire la ferita di una memoria ancora sanguinante.

“Un uomo che legge ne vale due”, recita così l’insegna della libreria Nos Richesses. Una scritta duplice, in francese e in arabo, ribadisce la volontà di creare un ponte d’unione tra le due culture.

Tra le pareti di questa stanzetta angusta e polverosa passa la storia del mondo, di intere generazioni. Il progetto di Edmond Charlot dà vita a un ideale di letteratura cosmopolita, senza distinzioni di lingua, nazionalità o religione.

Un messaggio forte che trapela tra le righe e commuove è il potere salvifico dei libri, che risiede nella loro capacità di rivoluzionare le esistenze. Libri che vengono rilegati, stampati, curati nel dettaglio della stampa e delle copertine. Libri spesso offerti in dono, libri che salvano.