A Genova esiste e “resiste” una piccola casa editrice che pubblica libri – soprattutto di poesia – di altissima qualità, con volumi ricercati e rari: le edizioni San Marco dei Giustianiani. Nate negli anni Settanta su iniziativa di Giorgio e Lilli Devoto, nel 2016 hanno festeggiato i 40 anni di attività.

Per scoprire come nasce e come attraversa i decenni una piccola casa editrice di poesia, siamo andati a parlare con Giorgio Devoto.

Dottor Devoto, come nasce la casa editrice San Marco dei Giustiniani?

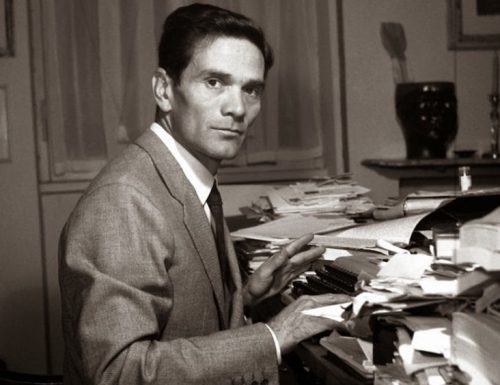

La casa editrice San Marco dei Giustiniani nasce negli anni Settanta. Da bambino comperavo i libri della collana “Lo specchio”, editi dalla Mondadori e ricordo che con la macchina da scrivere di mio padre aggiungevo il nome “Giorgio Devoto” sulla copertina, proprio sopra il nome “Mondadori”. Insomma era una vita che avevo voglia di pubblicare libri. E così – durante la mia attività di gallerista, negli anni Settanta mi trovai a produrre cataloghi e pubblicazioni, entrando in contatto con molte persone: tra queste ebbi la possibilità di incontrare Giorgio Caproni prima e Alfonso Gatto poi. Da lì iniziò l’avventura della casa editrice.

Da cosa deriva il nome della casa editrice?

Il nome delle edizioni deriva da Palazzo Giustiniani, dove negli anni Settanta aveva sede la casa editrice. Nella facciata di questo palazzo era stato murato un antico altorilievo di un leone veneziano, dato in omaggio dalla Repubblica genovese dopo una battaglia del 1389, quando i genovesi vinsero proprio sui veneziani. E dal momento che i Giustiniani avevano dispensato anche soldi per quelle imprese, la Repubblica di Genova glielo diede come premio. Pensi poi che in genovese si era anche soliti dire: “Vado da San Marco dei Giustiniani”, che è un piccolo slargo dove ci si dava appuntamento. E visto che la sede della casa editrice era in questo Palazzo, abbiamo scelto questo nome.

Vi siete specializzati in poesia ed edizioni difficilmente reperibili in commercio.

L’idea di fare il piccoloo editore globale sembrava un controsenso – dato che avevo una attività gallerista – e dal momento che la poesia è il massimo modo di espressione mi sembrava ovvio e naturale pubblicare solo e solamente poesia.

Come avvenne il primo incontro con Giorgio Caproni?

Caproni la prima volta che me lo sono visto capitare in Galleria, aveva un appartamentino in una zona periferica ai piedi della Val Trebbia, quartiere Prato e veniva in queste zone perché aveva molti parenti per parte di moglie. Veniva a Genova d’estate. Lo vidi entrare ed ero piuttosto emozionato. Era una persona molto riservata e poco legata a tutto quello che sono i canoni che dovrebbe tenere un autore nell’ambiente letterario: era indipendente e ha pagato questa sua natura un po’ schiva. Io me lo ricordo: era considerato un grande dei minori, un po’ come Sbarbaro, non a caso erano molto amici. Sbarbaro coniò una frase riguardo la poesia di Caproni: “La tua è poesia poesia come durante la guerra si offriva un caffè caffè”. E questa frase gli è rimasta. Caproni era una persona molto riservata ma dimostrò subito di essere un grandissimo poeta. Tra le sue poesie che prediligo: L’ascensore; Il congedo del viaggiatore; Il seme del piangere. Quando compì settant’anni, con l’allora Assessore alla Cultura Santori, facemmo un omaggio a Caproni e partecipò anche Italo Calvino. Ma erano altri tempi, con ben altri intellettuali rispetto al presente. Quando hai frequentato letto, conosciuto, chiacchierato e lavorato con Giudici, Sereni, Bufalino, Penna, Betocchi, Carlo Bo, Caproni, Alfonso Gatto, Calvino…poi guardi al panorama odierno… Ricordo che Sandro Penna capitava che lo chiamassi alle due del pomeriggio e spesso mi insultava perché stava facendo il riposino pomeridiano: credeva fossero le 2 di notte.